第2回

CX3.0って?

CXは、Customer Experienceの略で、日本語では「顧客体験」と訳されています。いろいろな本でいろいろな説明がされています。「顧客体験」って?「3.0」って?

マツダのCX30とは違うようだけど・・・・・

すみません。正確にそして詳しく知りたい方は、是非ご自分でご勉強ください。これからは私の理解ですので。

まず、どうして3.0なの?

グッドマン氏によれば、「1970年代に顧客の声(VOC)を聴こう」と言われた時が1.0、90年代の「顧客と連携をとって継続的な関係を築いていこう(CRMカスタマーリレーションマネジメント)が言われた時代が2.0、そして現在の3.0の時代になっているようです。

3.0時代は収益に貢献するマネジメントと言われています。収益を生み出すロイヤリティを持った顧客を作るためのマネジメントと言われています。

そういえば80年代に顧客満足という言葉がマネジメントのキーワードになり、90年代には、佐藤友恭先生が「顧客満足度経営」のいろいろな本を出版された時代です。残念ながら言葉だけが先行した顧客満足度経営について先生は、指摘されて2000年には、顧客ロイヤリティ経営こそがこれからの経営であると看破されています。つまり、CX3.0は、ロイヤリティを持った顧客を育てることにより、収益を上げるマネジメントと言えるのではないでしょうか?

次にCXです。

「顧客体験」と言われています。なんじゃこれ?と思ったのが最初の印象でした。

説明によれば、顧客は本来受けるサービスや製品そのものだけでなく、製品を知り、検討し、購入してサービスを受け、その後アフターサービスも含めて、体験する経験によって、自分が受けたサービスや製品、それを提供する組織を評価するという内容でした。それを「カスタマージャーニー」というそうです。

これってどこかで聞いたことありませんか?そうです。あのヤン・カールソン氏がその著「真実の瞬間(ダイヤモンド社)」で提唱したものです。スカンジナビア航空の奇跡的復活を実現した彼は、顧客がすべての接点で、その企業を値踏みし、10から15秒でその企業に対する印象を作るといっています。そのためにMOTサイクルという顧客との接点をすべて列挙し、その瞬間、瞬間で顧客を満足させていく経営をしました。すでにこの本は1990年に出版されています。

つまり1990年代には、ロイヤリティを持った顧客(ファン)をどのように作るかどうかは、佐藤先生はじめ、カール・アルブレヒト氏、ヤン・カールソン氏がすでに提唱していることです。

どこが違うのか?

実は私にもよくわかりません。ただ、ファンつくりが提唱されて、すでに30年以上経過しています。多くの企業が取り組みをして成功した事例、うまくいかなかった事例が出てきました。

それらの企業の事例を研究し、成功した企業の共通点がエビデンスとして確立してきたのではないでしょうか?

実際顧客体験の教科書の「日本の読者の皆様へ」の中に、グッドマン氏は「本書は1970年代半ばから今日に至るまでの顧客サービスの成功と失敗を振り返ったうえで(中略)サービスマネジメントの「あるべき姿」をまとめたものである。企業はかつて、消費者の苦情対応に忠実に取り組んできたが、対応するだけでは彼らを真に満足させ、ロイヤルカスタマーを作り上げるには至らなかった」とする。「これからはまず顧客体験の全体像を認識し、企業として戦略的に取り組む方向性を見定めたうえでサービスを考えるべきである」としている。しかし、これはすでに言われていたことで全く目新しいことではないと思います。むしろ佐藤先生や、ヤン・カールソン氏は実践してきたことと思います。

CX3.0の意味は彼らの成功体験を可視化し、手順を示すものであると私は考えます。

読者の方は医療機関に勤務される方が多いと思います。医療機関ではCX3.0をいかに導入していくかを一緒に考えていきたいと思います。

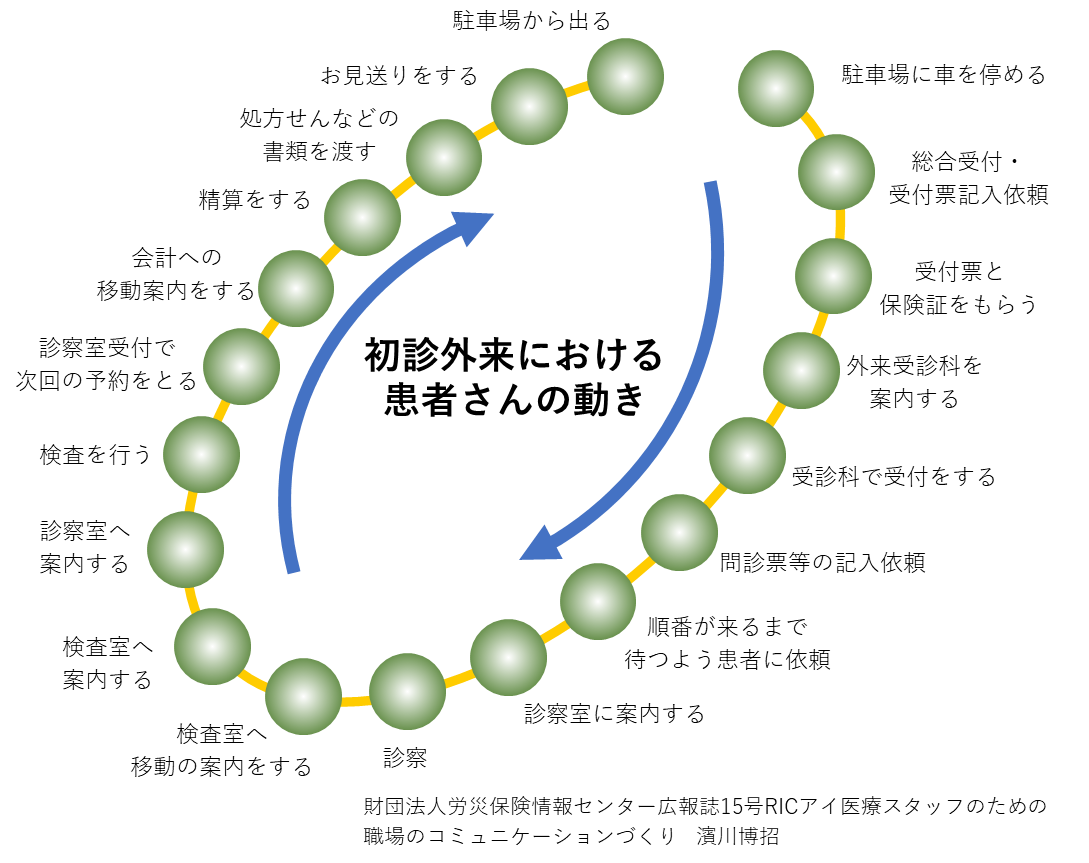

参考:(MOTサイクル)外来の例

この図は、MOTサイクルですが、最近ではカスタマージャーニーマップと呼ばれているようです。

もちろん最近は、もっと詳細なものが必要と言われています。