「インターネット・クチコミ対策研修」を実施しました

2025年08月04日

Googleクチコミなど、インターネット上の評価や投稿に関するトラブルや不安が増えています。

「事実と異なる内容が書かれている」「どう対応すればよいかわからない」といった声に応えるため、

当法人では「インターネット・クチコミ対策研修」を実施しました。

クチコミの仕組みや削除申請の基本、心理的安全性を守る対応方法など、現場で役立つ内容をまとめてお伝えしました。

■研修プログラム

1.患者の期待とクレームの関係

患者が不平を表明する手段と特長

2.クレームの基礎知識

クレームの特徴

3.クチコミを考える

クチコミを投稿するのは?

クチコミを削除したい根底には?

悪いクチコミを書く人の心理と特長

4.クチコミ対策

予約間違いによるクレームの対応事例

予想されるクチコミ

返信例を考えましょう

5.事例の紹介

■研修習得のポイント

1. クチコミの仕組みと影響の理解

Googleクチコミは誰でも投稿できる公開情報であり、内容によっては施設の信頼性や職員の心理に大きな影響を与えることがあります。

投稿者の意図や背景はさまざまで、必ずしも事実に基づいているとは限らず、対応には慎重さが求められます。

2. 通常のクレーム対応との違い

インターネット上の投稿は、対面や電話でのクレーム対応とは異なり、投稿者の反応が見えにくく、感情的な対応が逆効果になることもあります。

また、情報が広く公開されるため、第三者への影響も考慮した冷静かつ誠実な対応が必要です。

3. 組織としての予防策と信頼構築

クチコミを“攻撃”ではなく“改善のヒント”として捉える視点や、ポジティブな投稿を促す情報発信の工夫など、長期的な信頼構築につながる取り組みについても共有しました。

現場の声を経営層に届ける仕組みづくりや、職員が安心して働ける環境づくりも重要なテーマです。

■受講アンケートの結果

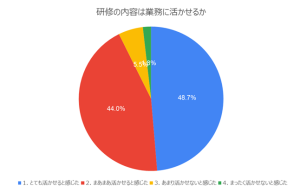

研修終了後、参加者を対象にアンケートを実施し、内容の理解度や今後の活用意欲についてご意見をいただきました。以下に、主な結果を抜粋してご紹介します。

① アンケート回答者数 109名

② 研修内容が業務に活かせるかどうかについて

② 自由記述

・グーグルマップには第三者が間違った情報を掲載してしまうことがあります。口コミ欄にも患者ではない人が嘘の悪口を書いていた事例も多数見つかっています。医師会にはグーグルに改善を求め、政府や国会に法改正や規制を求めていただきたいです。もし、その報告会があれば、ぜひ参加したいです。

・口コミ内容に重大な虚偽があり、それを書いている人が分かった場合の対応法

・相手に対して、法的に訴えるにはどうしたらいいか。

・受付や診療場面で、対面でクレームをつける患者様への言い回しを含めた対応があれば教えていただきたいです

・要予約の外来で、予約なしで来られた患者様に対し、医師法に反しない範囲で、診療拒否にあたらない受診を断る方法

・漠然としてしまい中々浮かばないので、随時、色々なセミナーに参加したいです。レベル分けで、医療未経験、中堅、管理職のようにレベルに応じた対応で注意点やメンタルの保持など学べたら嬉しいです。

・身に覚えの無い悪評口コミ対策

・口コミの中でも、写真(許可なく撮影されたもの)の投稿についての対応方法。職員や他の方が映っている・いないに関わらず。

・クリニックへの迷惑行為が行われたときに、「クリニックへの出入り禁止」に至るまでの正当な対応やその手順があれば、実例を交えて知りたい。

・カスタマーハラスメントについて学びたい

などのご意見を頂きました。

■その他お問い合わせ先

株式会社ウィ・キャン 03-6432-0080

お知らせ一覧

-

- 2025年12月18日

- 医療現場の“ペイハラ”問題をNHKが報道|弊社代表・濱川の取材内容がラジオ放送へ

-

- 2025年12月16日

- NHKで「ペイハラ対策」が報道、代表が取材を受けました。

-

- 2025年08月01日

- 【開催報告】T大学附属病院にて「カスタマーハラスメントと向き合う」セミナーを実施しました

-

- 2025年07月16日

- 【メディア掲載のお知らせ】『AERA』に弊社代表のインタビューが掲載されました

-

- 2025年06月11日

- 【開催報告】医療機関のカスハラ対策|愛育病院様で職員向け研修を2回開催

-

- 2025年05月22日

- 「病院・クリニックのカスハラ対応マニュアル」 2025年最新刊 ~職場の安心と安全を守るために~

-

- 2025年04月24日

- モンスターペイシェント対応のプロが解説!医療従事者向けハラスメント対策研修開催

-

- 2025年04月01日

- 医療機関向け「インターネットクチコミ対策研修」~患者の声をプラスに変える実践的アプローチ~をZoom配信にて開催

-

- 2025年03月31日

- 医療・介護従事者安全セミナーの開催:驚異的に暴力・ハラスメント相談センターを有効活用する方法

-

- 2025年03月12日

- 医療従事者のマナー向上を目指す接遇研修を開催。信頼関係を築くコミュニケーション術を学びました。